[인터뷰] 트렌비 이종현 대표 “중고 명품은 싫다고요? 경험하면 다릅니다”

- 가

- 가

트렌비 이종현 공동대표

- 주력사업 된 중고명품으로 연내 영업흑자 전망

- 정상가 대비 절반 수준으로 고객들에 '선택권' 제공

- 셔플·바이백 등 서비스로 중고 명품 거래 경험 확장

[디지털데일리 이안나 기자] 올해 국내 명품 시장 분위기는 지난해와 사뭇 다르다. 고물가 장기화와 해외여행 증가, 명품 브랜드 가격 인상으로 폭발적인 ‘보복 소비’ 수요가 사라졌다. 그러나 한국인 명품 선호도가 사라진 것은 아니다. 보다 합리적으로 구매할 수 있는 중고 명품 시장은 조용하면서도 빠르게 성장 중이다.

중고 명품에 힘쓰는 트렌비 성과는 의외로 빠르게 나타나고 있다. 트렌비 중고 명품 매출이 전체 매출에서 차지하는 비중은 작년 6월 11%에서 올해 6월 22%로, 중고 명품으로 인한 영업이익은 전체 영업이익 대비 같은 기간 6%에서 28%로 1년간 360% 상승했다. 중고명품 사업으로 영업이익 절반을 차지하는 목표도 세웠다.

중고 명품 분야에서 다른 경쟁사들이 쉽게 따라할 수 없는 경쟁력 기반으로 트렌비는 연간 영업흑자를 무난히 달성할 것으로 보고 있다.

<디지털데일리>는 지난 17일 서울 강남구에 위치한 트렌비 본사에서 이종현 공동대표를 만나 중고 명품 사업 청사진 이야기를 들어봤다. 트렌비에서 오퍼레이션 총괄(COO)과 리세일 총괄 대표(CRO)를 맡던 이 대표는 이달 초 박경훈 대표와 함께 공동대표로 선임됐다.

이 대표는 올해 명품 시장 현황에 대해 “작년, 재작년보다 성장하고 있진 않고 오프라인보다 온라인이 더 정체되고 있는 것은 사실인 것 같다”며 “그 이유는 명품 플랫폼이 한창 성장할 때 투자를 받고 마케팅 비용에 많이 사용했지만 지금은 적자를 내며 운영하는 게 시장 상황에 맞지 않기 때문”이라고 진단했다.

오히려 이런 분위기는 중고명품 사업을 준비하던 트렌비에 기회가 됐다. 트렌비가 중고사업을 시작한 건 2년 전이다. 처음엔 미래를 대비하는 사업모델 정도로 시작했지만, 현재는 전사가 중고 명품 사업에 집중하고 있다. 새 상품을 판매하는 기존사업보다 더 좋은 사업모델을 구축할 수 있다는 확신이 생겼기 때문이다.

중고 명품 사업은 트렌비 충성고객을 확보할 수 있는 수단이다. 그간 특정 명품을 사려는 고객은 ‘트렌비에서 사야지’라는 생각보단 여러 플랫폼에서 모델명을 검색한 후 가장 가격이 낮은 곳을 선택했다. 반면 중고 명품은 얼마나 좋은 제품을 많고 쉽게 구매할 수 있는지, 정품 검수는 얼마나 철저한지 ‘오퍼레이션(운영) 역량’에 따라 고객이 트렌비를 찾게 만들 수 있다.

이 대표는 “연간 구매 횟수를 보면 새 상품만 구매하는 사람들은 트렌비에서 1년에 1.9번 구입을 하지만 중고 명품까지 사고 파는 고객들은 1년에 7.2번 거래를 한다”며 “연간 소비 금액 역시 새 상품은 90만원, 중고 명품을 거래하는 사람들은 530만원으로 6배 차이가 났다”고 강조했다.

중고 명품 사업은 새 상품 판매 사업보다 마진율이 2배 가량 높다. 새 상품 사업은 수많은 온라인 플랫폼에서 운영중이고 병행수입 업체들도 많다보니 가격경쟁이 치열하다. 중개 플랫폼 입장에선 판매자 대상 수수료를 높이기 어렵고, 고객 구매를 일으키기 위해선 쿠폰과 프로모션 비용 투입이 불가피하다. 차별화는 물론 수익을 내기 어려운 구조다.

반면 중고 명품은 개개인에게 상품 소싱을 하고, 상품마다 컨디션이 다양하기 때문에 직접적인 가격 비교가 어렵다. 트렌비는 중고 명품 판매 고객에게 정상가 대비 할인된 가격으로 상품을 사입하거나 15% 가량 수수료를 받고 위탁 판매를 하고 있다. 트렌비가 중고상품 판매자와 구매자 사이에서 정품 검수, 재고 보관, 편리한 서비스를 지원하면서 수익성과 충성도를 모두 확보하고 있다는 설명이다.

이는 중고 명품 사업에 경쟁사들이 뛰어들도 트렌비가 자신감을 갖는 이유다. 즉 새 상품과 달리 중고 사업은 오퍼레이션을 잘 운영해야 하는 만큼 진입장벽이 있다. 단적인 예로 가장 중요한 정가품 영역에서 감정사들을 단번에 대규모 확보하는게 불가능하다. 시장에 인력 자체가 적어서다. 트렌비는 2년 전부터 감정사를 육성했고, 빅데이터를 활용한 명품 감정 시스템 ‘마르스’를 출시했다.

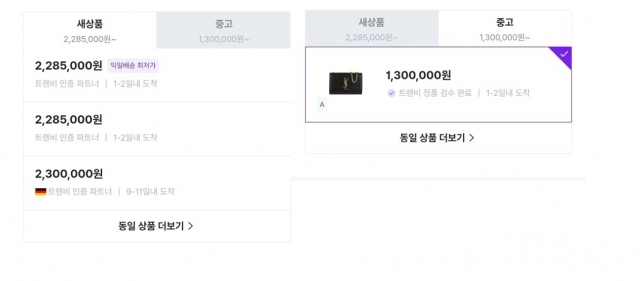

특정 상품을 검색하면 새 상품과 중고 상품 가격을 비교할 수 있다.

문제는 대다수 사람들은 처음부터 중고 명품을 사고 싶어하진 않는다는 점이다. 이 대표 역시 이러한 사실에 공감하면서도, 사용자들은 중고 명품을 사는게 목적이 아닌, 원하는 상품을 보러왔다가 가격을 보고 선택하는 과정을 거친다고 설명했다. 즉 특정 상품을 구매하려는 고객에게 선택권을 넓혀주는 효과가 있다.

이 대표는 “트렌비에서 중고 상품을 구매한 고객 대부분은 검색을 해서 사는데, 90%는 ‘중고’라는 키워드를 쓰지 않는다”며 “검색창에 원하는 상품명을 검색하면 새 상품 가격과 중고 상품 가격이 같이 떠서 한 번에 비교가 되고, 중고 명품 가격이 절반 수준이라면 고려해보게 되는 것”이라고 말했다.

샤넬·에르메스 등 희소성이 높은 소수 브랜드를 제외하곤 구찌·프라다·생로랑 등 브랜드 중고 상품들은 가격이 절반 수준인 제품도 많다. 극적인 예로 100만원대 클러치를 20만원대 구매한 경우도 있다.

트렌비가 대규모 마케팅 없이도 중고명품 사업이 지속 성장하기 위해 필요한 건 꾸준한 고객 유입이다. 중고 명품 거래에 대한 친숙함을 대중화하기 위해 다양한 거래 서비스도 출시했다. 고객이 갖고 있는 명품을 다른 상품으로 바꿔주는 ‘셔플’, 명품을 렌털하듯 쓸 수 있는 ‘바이백’이 대표적이다.

이 대표는 “셔플 서비스는 6월까지 2달간 거래액이 출시 첫 달인 4월 대비 약 1500% 증가했고, 등록 요청 건수는 3만9000건을 달성했다”며 “유의미한 건 셔플 서비스 이용자 절반은 중고 명품을 한번도 거래해보지 않았던 사람들이라는 것”이라고 말했다. 이어 “바이백을 경험한 고객들은 추후 상품을 사면서 중고로 얼마에 팔 수 있을지 생각하게 된다”고 덧붙였다.

트렌비는 중고 명품 시장 잠재성이 충분하다고 보고 있다. 이 대표는 “상대적으로 중고 명품 시장이 활성화한 일본이나 유럽, 미국 등은 새 상품 시장 대비 중고 명품 시장이 15~25% 정도이지만, 국내는 8%에 그친다”며 “단순하게 봐도 앞으로 2~3배는 지속 성장할 것으로 보고 있다”고 전했다.

당신이 좋아할 만한 뉴스

많이 본 기사

연재기사

실시간 추천 뉴스

-

경상북도, 영풍 석포제련소 긴급점검… “조업정지 이행 여부 철저 확인”

2025-03-03 19:27:39 -

SNS서 '급등주', '관련 테마주' 추천에 걸리면 호구… 금감원, 피해사례 공개

2025-03-03 13:39:42 -

[MWC25] 김태규 방통위 부위원장 참관…스페인과 협력 방안 논의

2025-03-03 13:16:00 -

'은행 ELS'판매 제한한다지만…은행권 "반쪽자리 규제"

2025-03-03 12:30:09 -

트럼프 “가상자산 전략적 비축 추진”…비트코인 ‘9만달러대’ 회복

2025-03-03 12:28:37