[취재수첩] ‘혁신’으로 둔갑한 OTT 1일 구독권

- 가

- 가

[디지털데일리 강소현 기자] 최근 ‘페이센스’라는 사이트가 큰 화제를 모았다. 페이센스는 다른 온라인동영상서비스(OTT)의 구독권을 ‘일 단위’로 재판매하는 사이트다. 최대 4인까지 이용 가능한 프리미엄 이용권을 여러 장 구매해 이를 일 단위로 재판매하는 방식이다.

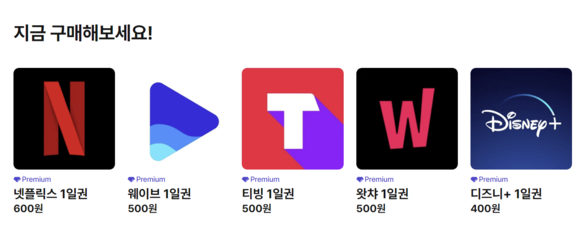

이 사이트는 1일 구독권으로, 월 구독료를 내도 매일 콘텐츠를 보긴 어렵다는 소비자의 불만을 해결하면서 단시간에 인기를 얻었다. 가격도 저렴하다. 넷플릭스·웨이브·티빙·왓챠·디즈니플러스·라프텔 등 OTT 일 구독권의 가격은 400원에서 600원에 불과하다.

문제는 OTT 업체에 사전 동의를 구하지 않고 구독권을 가져다 판매했다는 것이다. 페이센스가 프리미엄 구독권을 구매하는 비용을 감안해도 콘텐츠 제작비·중개수수료 등 어떠한 자본도 들이지 않고 장당 약 5만원의 수익을 거둬들일 수 있다.

그럼에도 업계는 페이센스를 직접적으로 언급하기 꺼려하는 상황이다. 페이센스가 대중에 알려지면 피해를 보는 것은 결국 OTT업계이기 때문이다. 실제 페이센스의 구독권 재판매는 명백한 재산권 침해임에도 불구, 여론은 크게 엇갈린다.

일각에선 이런 페이센스의 서비스가 ‘혁신’이라고도 말한다. 오히려 1일 구독권을 내놓지 않는 OTT사업자를 질책한다.

예컨대 OTT가 아닌 뷔페였다면 어땠을까. 누군가 1인 런치비용 2만5000원을 내고 해당 뷔페의 음식을 골고루 접시에 담아 한 접시당 5000원에 판다면 우리는 그를 ‘혁신가’라고 부를 것인가. 아니다. ‘오늘은 OO명의 손님이 올 것이다’라는 추측에 의지해 식자재를 대량으로 구매하는 뷔페의 구조상 이런 중간상인이 늘어날수록 사업의 불안정성이 커지고 폐업으로 이어질 수 밖에 없다는 사실을 인지하고 있기 때문이다.

OTT 사업도 비슷하다. 잠재적인 가입자를 생각해 단기간에 큰 비용을 투자해 콘텐츠를 수급 및 제작한다. 그리고 이후 가입자가 내는 월 구독료를 통해 투자비용을 회수한다. 뷔페 사업과의 차이라면, 투자에 대한 위험부담이 더 크다.

오리지널 콘텐츠 하나를 제작하는 데에는 최대 수백억원이 투입된다.월 구독료에 의존하는 OTT의 현 수익모델을 고려한다면 웨이브·티빙 등 월간활성화이용자수(MAU)가 100만명 이상인 상위 OTT만이 겨우 하나의 콘텐츠를 매월 제작할 수 있다. 콘텐츠 수급비용도 별개다. 업계에 따르면 콘텐츠 수급 단가는 계속 상승하는 추세다.

가까스로 콘텐츠를 확보한다 해도 투자비를 회수할 때까지 구독자를 잡아둘 수 있느냐는 또 다른 문제다. 결국 가입자를 락인(Lock-in·잠금)시키려면 콘텐츠를 계속 제작해야 하고, 또 돈이 들어간다. 만들어진 콘텐츠가 성공할 것이라 보장할 수도 없다. 뫼비우스의 띠다.

1일 구독권이 도입돼도 이런 상황은 반복될 것으로 보인다. 오히려 가입자 이탈은 더욱 심화되고, 이에 따라 사업이 불안정해질 가능성이 높다. 그럼에도 OTT업계는 지금과 같이 콘텐츠에 대규모 투자를 단행할 수 있을까. 결국 1일 구독권 수익모델로 피해를 보게 되는 것은 소비자 자신이다.

한 업계 전문가는 “1일 구독권이 무서운 점은 소비자들이 빈지뷰잉(Binge viewing·주말이나 휴가를 이용해 TV프로그램 전편을 몰아 시청하는 방식)하고 서비스를 바로 해지한다는 것”이라며 “이렇게 되면 OTT사업자가 대규모 투자에 따른 수익 회수가 어려워지고 결국 저렴한 콘텐츠를 제작하거나 광고를 도입할 수 밖에 없는 구조가 된다. 결국 소비자가 피해보는 것”이라고 지적했다.

돌이켜보면 우리는 OTT가 처음 등장했을 때도 혁신이라고 말했다. 월 구독료를 내면 콘텐츠를 무제한으로 볼 수 있는 OTT의 등장이 지금까지 우리의 일상에 무엇을 기여했는지 돌아봐야 할 때다. 편의에 의해 진정한 혁신을 놓칠 수도 있다.

당신이 좋아할 만한 뉴스

많이 본 기사

연재기사

실시간 추천 뉴스

-

HS효성첨단소재·코오롱인더, 타이어코드 분쟁 ‘일시 정지’

2025-04-23 11:26:55 -

딜라이트룸, 정인혜 CPO 영입… ‘알라미’ 기상 솔루션으로 도약

2025-04-23 11:26:21 -

[기획 / 신용 인플레시대①] "기존 CSS로는 한계"… 대안찾는 금융권

2025-04-23 11:06:48 -

"기술, 사람을 향해야 한다"…SK, 로보틱스 본격화 '나무' 선언

2025-04-23 11:05:15 -

美 방문한 강호동 농협중앙회장… 'K-푸드'수출 활로 모색

2025-04-23 10:59:25